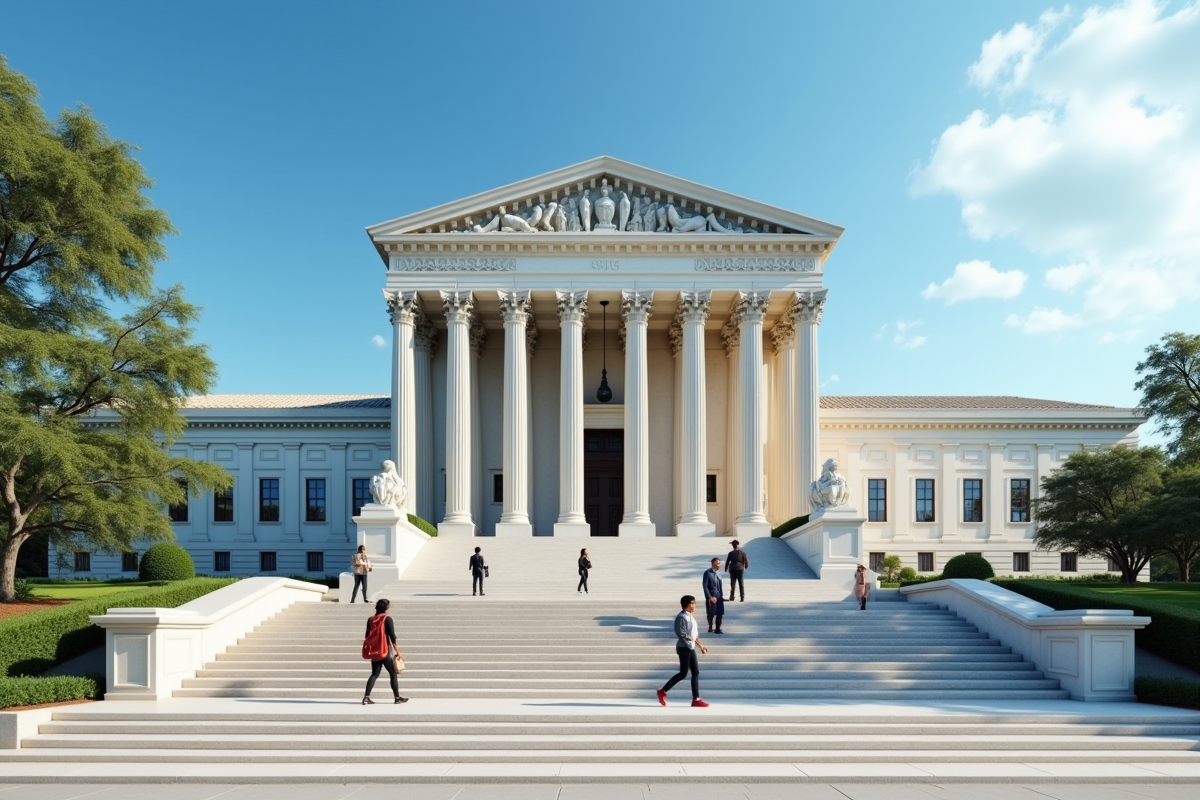

Les arrêts judiciaires jouent un rôle fondamental dans le système juridique, tranchant des litiges et établissant des précédents. Ils se déclinent en plusieurs catégories, chacune ayant une fonction spécifique. Les arrêts de cassation, par exemple, visent à vérifier la bonne application du droit par les juridictions inférieures, tandis que les arrêts de rejet confirment les décisions antérieures.

Les arrêts de principe, quant à eux, établissent des règles générales qui guideront les décisions futures. Les arrêts de règlement, moins fréquents, sont rendus pour prévenir des conflits de compétence entre différentes juridictions. Comprendre ces distinctions aide à naviguer efficacement le labyrinthe judiciaire.

Définition et rôle des arrêts judiciaires

Les arrêts judiciaires constituent l’épine dorsale du système juridique. La Cour de cassation, plus haute juridiction de l’ordre judiciaire, joue un rôle central en rendant des arrêts de cassation et des arrêts de rejet. Un arrêt de cassation casse une décision rendue en dernier ressort, souvent par une cour d’appel ou une juridiction de premier degré. En revanche, un arrêt de rejet confirme la décision attaquée en rejetant le pourvoi.

Les arrêts de principe sont aussi majeurs. Ils fixent l’interprétation d’un texte et servent de référence pour les décisions futures. Ces arrêts sont souvent classés parmi les grands arrêts, marquant des étapes importantes dans l’évolution de la jurisprudence. Les grands arrêts peuvent être rendus non seulement par la Cour de cassation, mais aussi par le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel. Ils façonnent la jurisprudence en établissant des normes juridiques claires et durables.

- Arrêt de cassation : casse une décision rendue en dernier ressort.

- Arrêt de rejet : rejette le pourvoi et confirme la décision antérieure.

- Arrêt de principe : fixe l’interprétation d’un texte.

- Grands arrêts : décisions majeures influençant la jurisprudence.

La distinction entre ces types d’arrêts est essentielle pour comprendre comment le droit évolue et s’adapte. Les arrêts de principe, en particulier, servent de jalons pour les praticiens du droit, tandis que les grands arrêts illustrent des tournants historiques dans la jurisprudence, influençant l’interprétation et l’application des lois.

Les différentes catégories d’arrêts

Les arrêts judiciaires se subdivisent en plusieurs catégories, chacune ayant un rôle spécifique dans l’évolution du droit. Les arrêts de cassation et les arrêts de rejet sont les plus courants, mais d’autres types d’arrêts jouent aussi un rôle fondamental.

Les arrêts de cassation sont rendus lorsque la Cour de cassation annule une décision rendue en dernier ressort par une cour d’appel ou une juridiction de premier degré. Ces arrêts sont souvent perçus comme des corrections des erreurs de droit. À l’inverse, les arrêts de rejet confirment la décision attaquée en rejetant le pourvoi en cassation.

Un autre type d’arrêt notable est l’arrêt de principe. Ces arrêts fixent l’interprétation d’un texte juridique et servent de référence pour les décisions futures. Les arrêts de principe sont souvent classés parmi les grands arrêts, marquant des étapes majeures dans la jurisprudence.

Les grands arrêts peuvent être rendus par la Cour de cassation, le Conseil d’État ou le Conseil constitutionnel. Ces arrêts sont des décisions majeures qui influencent durablement l’interprétation et l’application des lois. Ils façonnent la jurisprudence en établissant des normes juridiques claires et durables.

Considérez ces différentes catégories d’arrêts comme des outils permettant d’assurer la cohérence et la stabilité du droit. La Cour de cassation, en particulier, joue un rôle central en rendant des arrêts qui corrigent les erreurs de droit et en fixant des principes juridiques durables.

Les spécificités des arrêts de cassation

Les arrêts de cassation se distinguent par leur fonction et leur procédure. La Cour de cassation, plus haute juridiction de l’ordre judiciaire en France, rend ces arrêts en cassant une décision rendue en dernier ressort par une cour d’appel ou une juridiction de premier degré. Cette décision intervient après un pourvoi en cassation, recours exercé par une des parties insatisfaites, désignée comme le demandeur au pourvoi, contre une décision déjà jugée.

Le pourvoi en cassation repose sur des moyens du pourvoi, c’est-à-dire des arguments juridiques précis, souvent subdivisés en branches. Ces arguments visent à démontrer que la décision attaquée a violé une règle de droit. Le défendeur au pourvoi, partie adverse, peut répondre à ces moyens pour défendre la décision initiale.

La Cour de cassation peut statuer en assemblée plénière ou en chambre mixte pour les affaires les plus complexes ou importantes, selon les dispositions du Code de l’organisation judiciaire. Ces formations spéciales permettent de réunir plusieurs chambres de la Cour pour garantir une interprétation uniforme du droit.

Les arrêts de cassation constituent un mécanisme essentiel pour assurer la cohérence et l’uniformité de la jurisprudence. Ils corrigent les erreurs de droit commises par les juridictions inférieures et fixent des interprétations juridiques qui guideront les décisions futures.

Comment analyser un arrêt judiciaire

Analyser un arrêt judiciaire exige une compréhension approfondie de la structure et du contexte juridique. Une fiche d’arrêt, synonyme de fiche de jurisprudence, est un exercice incontournable pour les juristes. Elle présente une décision de justice en la décortiquant méthodiquement.

Étapes clés de l’analyse

- Identification de l’arrêt : Mentionnez la juridiction ayant rendu la décision, la date, les parties impliquées et le type d’arrêt (cassation, rejet, principe, etc.).

- Résumé des faits : Décrivez succinctement les faits pertinents ayant conduit à la décision judiciaire.

- Procédure antérieure : Indiquez les décisions des juridictions inférieures et les actions entreprises par les parties (appel, pourvoi en cassation).

- Problème juridique : Formulez la question de droit à laquelle la juridiction a dû répondre.

- Solution retenue : Exposez la décision prise par la juridiction, en soulignant les arguments et les moyens du pourvoi.

- Motivation de l’arrêt : Analysez les raisons juridiques et factuelles justifiant la décision. Cela inclut l’interprétation des textes législatifs et la jurisprudence antérieure.

- Portée de l’arrêt : Évaluez l’impact de la décision sur la jurisprudence et son éventuelle influence sur les futures affaires judiciaires.

Cette méthodologie permet de comprendre non seulement la décision elle-même, mais aussi son contexte et ses implications. Maîtriser l’analyse des arrêts est essentiel pour quiconque souhaite évoluer dans le domaine juridique, qu’il s’agisse d’avocats, de juges ou d’universitaires.